糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)の濃度が、継続的に高い状態が続く病気です。早期発見を行い早期から治療を開始することにより、深刻な合併症を予防することができます。

ここでは、糖尿病の診断基準や検査方法について、日本糖尿病学会のガイドラインを基に詳しく解説します。

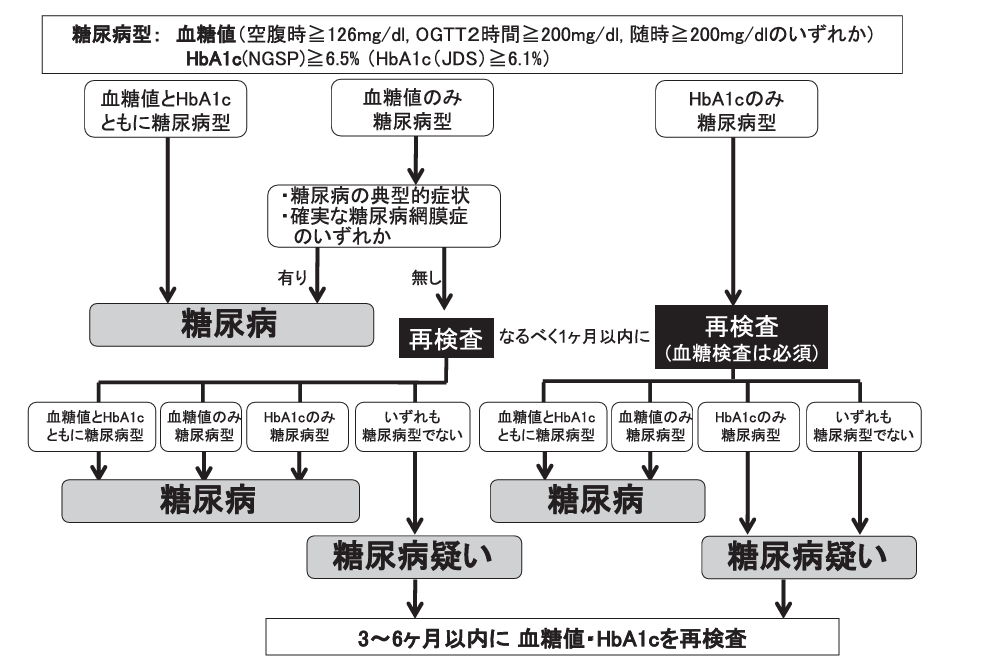

糖尿病の診断基準

日本糖尿病学会が定める診断基準では、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)と血糖値を組み合わせて、診断を行います。

※ 糖尿病の典型的症状(口渇、多飲、多尿、体重減少など)

検査項目

①血糖値検査

血糖値は、食事によって影響を受けるため、いくつかの測定方法があります。

【空腹時血糖値】

空腹時血糖値は、インスリンを分泌する能力を評価します。

測定方法:10時間以上絶食した状態で測定(朝食前が多い)

基準値・・正常:70〜99mg/dL

正常高値:100〜109mg/dL

糖尿病型:126mg/dL以上

【随時血糖値】

食後の血糖上昇を把握します。

測定方法:食事時間とは関係なく測定

基準値:糖尿病型:200mg/dL以上

【75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)】

境界型糖尿病(糖尿病予備群)や糖尿病を早期に発見するための検査です。食後高血糖の有無を正確に評価できます。食後高血糖(血糖値スパイク)は動脈硬化による心血管疾患(脳梗塞や心筋梗塞)のリスクを高めます。

検査手順:10時間以上絶食状態で、空腹時に測定。75gのブドウ糖を摂取し、30分後、1時間後、2時間後の時点で測定

判定基準・・正常型:2時間値が140mg/dL未満

境界型:正常型と糖尿病型のいずれにも該当しない

糖尿病型:2時間値が200mg/dL以上

②HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)

HbA1cは、直近約2ヶ月間の血糖状態を示す値です。赤血球中のヘモグロビン(Hb)にブドウ糖がくっついているもので、赤血球の寿命(約120日)とともに変動します。

空腹時血糖値のみの検査では、食後高血糖を評価できないため、HbA1cも検査することにより糖尿病の診断が可能です。

基準値・・正常:4.0〜5.5%

正常高値:5.6〜5.9%

糖尿病予備群:6.0〜6.4%

糖尿病型:6.5%以上

特徴は、食事の影響を受けず、採血のタイミングが関係ないことです。

③その他の血糖指標

【グリコアルブミン(GA)】

過去1〜2週間の血糖の変動を示します。

基準値・・正常:12〜16.5%、 糖尿病:16.5%以上

【1,5-AG(1,5アンヒドログルシトール)】

過去数日間の血糖の変動を示します。血糖値が180mg/dL以上で尿糖が出る始めると、1,5-AGは低下します。

基準値・・正常:15〜45μg/mL、糖尿病:15μg/mL以下

④尿検査

尿中の糖の有無を検査し、糖尿病の状態を把握します。しかし、糖尿病の初期では、尿糖が陰性のこともあります。

糖尿病治療中の定期検査

糖尿病腎症

血液検査:血清クレアチニン、eGFR(推算糸球体濾過量)、血清タンパク・血清アルブミン

尿検査:尿蛋白、尿潜血、尿中アルブミン

糖尿病網膜症

眼底検査

視力検査

眼圧測定

糖尿病神経障害

神経伝導速度検査

足の触覚・振動覚検査

心血管疾患

心電図検査

心臓超音波検査(心エコー)

運動負荷試験

ABI検査(足関節上腕血圧比)

頸動脈超音波検査

その他の検査

腹部超音波検査(脂肪肝、肝硬変、肝がんの評価)

便潜血検査(大腸がんのスクリーニング)

CT検査