ホルモン(インスリン)の作用が低下、もしくは分泌低下が原因で、血糖値の上昇を抑える働きが低下してしまい、高血糖が継続する状態を糖尿病といいます。

現代社会において、糖尿病の患者は増加をし続けており、日本では約1,000万人以上の患者がいると推定されています。さらに、糖尿病予備軍を含めると、2,000万人を超えると考えられています。

インスリンと血糖のメカニズム

食べ物が口から入ると、腸によって食べ物(ブドウ糖)が吸収されます。そのブドウ糖は、血液の中に移動し、この状態が血糖値が上がる状態です。

そこで、体は、すい臓からインスリンというホルモンを分泌します。このインスリンがあることによって、血液から体の色々な細胞にこのブドウ糖を移してくれます。その結果、血液の中にブドウ糖が少なくなり、血糖値が下がるわけです。

食べ物が体の中に入ると、どんな人でも一過性に血糖値は上がります。健康な人では、ここでインスリンがしっかり分泌されることによって、血液の中のブドウ糖はすぐいなくなります。しかし、糖尿病の方は、このインスリンがうまく働かない・もしくは少ないため、血液の中のブドウ糖を移動させることができないため、食後も高血糖が続いてしまいます。

血糖値は通常、空腹時で70~110mg/dL程度で推移し、食事後でも140mg/dL未満に保つように調整されています。しかし糖尿病になると、この調整機能がうまく働かなくなり、持続的に血糖値が高い状態が継続してしまいます。

糖尿病の特徴的な症状

糖尿病の初期段階では、自覚症状がほとんどでないことが多いです。

血糖値が高い状態が長期間続くと、ようやく以下のような症状が現れます。

これらの症状が出た時には、糖尿病が進行している可能性があります。

糖尿病の分類

糖尿病は主に以下の4つに分類されます。

①1型糖尿病

1型糖尿病は、自己免疫の以上などによって膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンが足りない状態になっている状態です。原因としては、環境因子の他に、遺伝的素因も関わっています。

若年者に多い傾向ですが大人になってからでも発症することがあります。成人でも発症することがあります。糖尿病全体の約5%程度を占めます。

②2型糖尿病

日本の糖尿病患者の約90〜95%がこのタイプであり、インスリン分泌が低下、もしくは、インスリンが効きにくい状態になってしまう(インスリン抵抗性が高い)状態が関係している糖尿病です。遺伝的要因もありますが、食生活が荒れたり、運動不足などの生活習慣や体重過多(肥満)などが関係しています。

③妊娠糖尿病

妊娠中に発症した、糖尿病には至っていないですが糖の代謝に異常が起きている状態です。

※妊娠以前から糖尿病と診断されている方は除外します。

④その他の特定の機序・疾患による糖尿病

遺伝子異常、薬剤や化学物質、感染症、免疫異常などによって引き起こされる糖尿病です。

日本糖尿病学会の診断基準

糖尿病の診断は、以下の検査値です

【糖尿病型の判定基準】

空腹時血糖値 126 mg/dL以上

75g経口ブドウ糖負荷試験(2時間値) 200 mg/dL以上

随時血糖値 200 mg/dL以上

HbA1c 6.5%以上

血糖値スパイク(食後高血糖)について

血糖値スパイクとは、食事をした後に、血糖値が急に上昇し、その後急降下する現象のことです。健康な人でも食事後の血糖は上昇しますが緩やかな上昇であり、インスリンが働くことによって2時間程度で正常値に戻ります。

じつは、空腹時血糖値が健康診断ではよく見られておりますが、2型糖尿病患者においては、食後の血糖値が空腹時血糖が高いことが、心血管イベント(心筋梗塞や脳梗塞など)を発症しやすい可能性があることがわかっています。

Cavalot F, et al. Postprandial blood glucose is a stronger predictor of cardiovascular events than fasting blood glucose in type 2 diabetes mellitus, particularly in women: lessons from the San Luigi Gonzaga Diabetes Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2006;91(3):813-819.

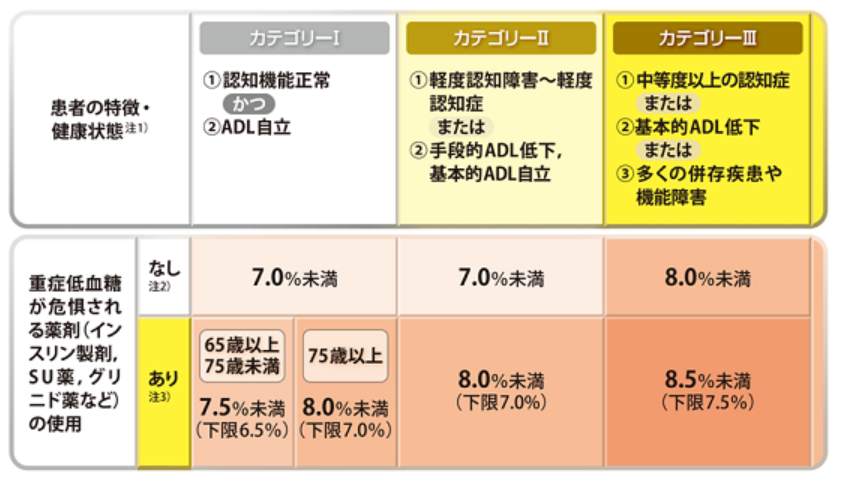

高齢者における血糖コントロール目標値(HbA1c値)