糖尿病の治療は、血糖値を適切な値に管理を行い、合併症を予防することがとても大事です。治療の基本は「食事療法」「運動療法」「薬物療法」という3つの柱が糖尿病治療の基本であり、そこに、患者さん一人ひとりの生活スタイルや状態に合わせた計画を立てていきます。

治療の基本と目標値

糖尿病治療において大事なことがあります。

①高血糖状態を治療する

②急激な血糖変動(血糖値スパイク)をなるべく起こさせない。

この基本を元に、患者さんの現在の状態に合わせて治療をしていきます。

HbA1cの目標設定

日本糖尿病学会によって、血糖コントロールに対して目標のHbA1c値が設定設定されています。

目標値は以下の通りです。

血糖正常化を目指す場合:HbA1c 6.0%未満

合併症予防のための目標:HbA1c 7.0%未満

治療強化が難しい場合:HbA1c 8.0%未満

(日本糖尿病学会「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標について」2016)

イギリスの研究では、HbA1cを1%低下させると、心筋梗塞のリスクが14%、脳梗塞・脳出血のリスクが12%減少することが分かっています。

(Stratton IM et al: BMJ 321(12): 405-412, 2000)

食事療法

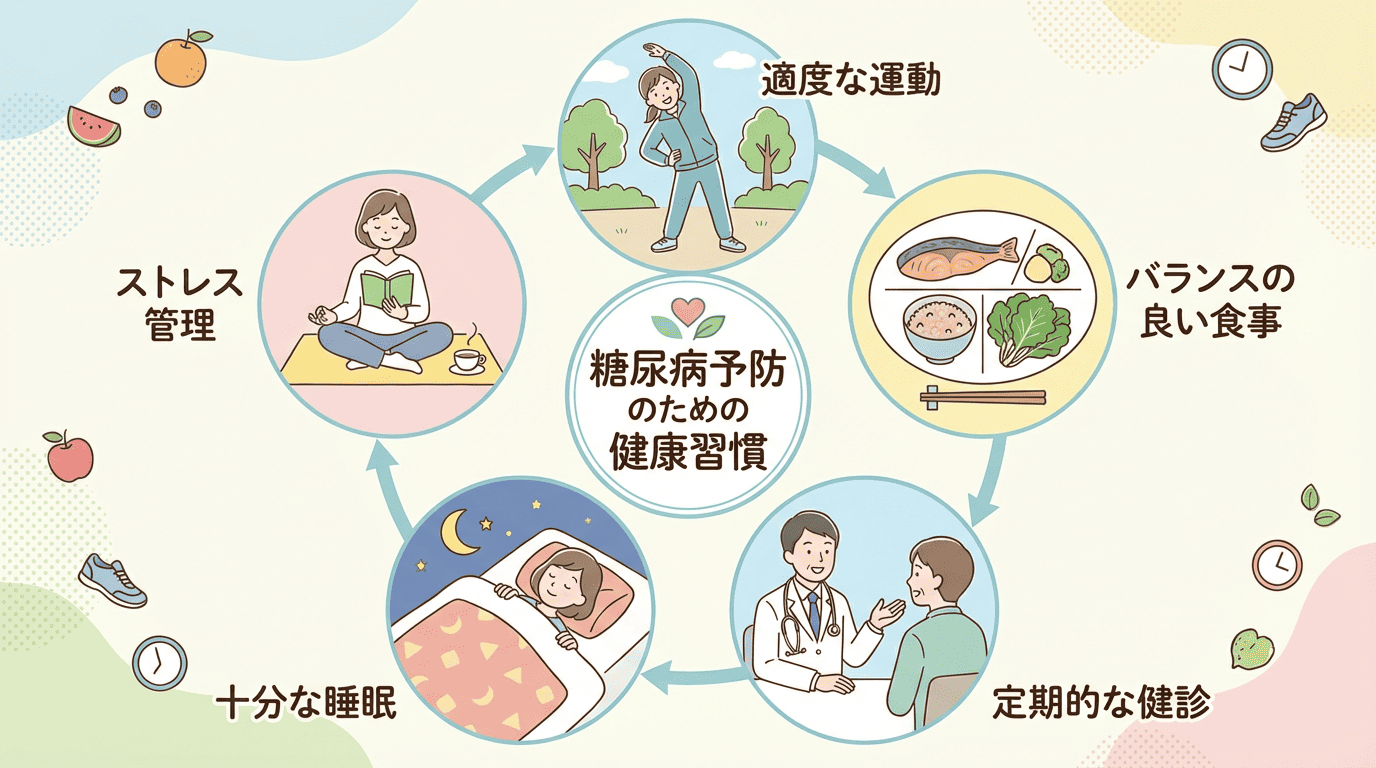

食事療法は、血糖値の上昇を防ぐ最も効果的な方法です。血糖値を下げる工夫より、上げない工夫をする方が簡単です。

適切なエネルギー摂取量

適切なエネルギー摂取量は以下の計算式で求められます。

エネルギー摂取量(kcal)= 標準体重(kg)× 身体活動量(kcal/kg)

標準体重(kg)= 身長(m)× 身長(m)× 22

身体活動量:軽労作(デスクワーク中心)で25〜30、普通の労作で30〜35、重い労作で35以上

食事療法の基本原則

食事療法として大事なことは、決められたエネルギー量の範囲内で、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取することです。

糖質制限について

近年よく聞かれる糖質制限は、血糖値が主に食事中の糖質(炭水化物)により上昇することから、短期的には血糖値を下げる効果があります。また、インスリン分泌が抑えられることで体重減少効果も期待できます。

しかし、長期的に糖質制限をすることはとても難しいため継続が困難であること、栄養バランスが偏ってしまうこと、免疫力低下や骨粗鬆症のリスクが上がると考えられ、積極的にはおすすめしません。基本的には、適切なカロリー内でバランスの取れた食事を継続することが、安全で効果的です。

運動療法

運動療法は、食事療法とともに糖尿病の治療としてとても重要です。

【短期的な効果】

運動により筋肉が糖を消費する量が多くなることで、血中の余分な糖が消費・減少するため、血糖値が低下します。

【長期的な効果】

長期的に運動を行うと、インスリンの働き・動きが良くなります。インスリンの働きが低下すると、糖尿病を発症しやすく、血糖値が上がりやすくなります。インスリンの働きが悪い状態は、インスリンを出している膵臓をより頑張らせてしまうため、膵臓が疲れやすい状態です。運動によってインスリンの働き・動きが改善すると、膵臓の負担が少なくなり、より効率的な血糖管理が可能になります。

また運動によって、血圧が下がる、中性脂肪・コレステロールが下がるなど、他の健康効果もあります。

有酸素運動(自転車、ウォーキング、水泳など)を週3〜5回、1回30~60分程度行いましょう。運動の程度は、やや息が上がる程度が目安です。食後1〜2時間後に運動することで、食後高血糖を予防しやすくなると言われています。

薬物治療

食事療法と運動療法を行っても血糖値が高い時は、薬物療法を検討します。

経口血糖降下薬の種類と作用機序

経口薬は作用機序により、「インスリン分泌促進系」「インスリン抵抗性改善系」「糖吸収・排泄調節系」の3つに大別されます

【SGLT2阻害薬】

腎臓で行われる糖の再吸収を抑制し、尿に糖を排泄させることで血糖値を下げます。血糖改善効果だけではなく、心血管・腎保護作用、体重減少効果や血圧低下効果もあります。

【DPP-4阻害薬】

インクレチンというホルモンがはインスリンを分泌します。DPP-4阻害薬はこのインクレチンの分解を阻害することで、インスリンの分泌を促進し、さらに、グルカゴン分泌を抑制します。その結果血糖値が改善します。特徴として、低血糖リスクが低いため使いやすいです。

【ビグアナイド薬】(メトホルミンなど)

肝臓で行われる糖新生を抑制し、筋肉での糖の取り込みを促します。心血管保護作用もあると言われています。

【スルホニル尿素薬(SU薬)】

膵臓に作用してインスリン分泌を促進します。効果は強力ため、低血糖になりやすいと言われています。

【α-グルコシダーゼ阻害薬】

小腸で行われる糖の吸収を遅らせることで、食後高血糖を改善します。

【経口GLP-1受容体作動薬】(リベルサスなど)

血糖が高くなるとインスリン分泌を促がし、グルカゴン分泌を抑制します。食欲を抑える効果もあるため、体重を減少させる効果が期待されています。